全面解析:区块链指标评价标准及其重要性

- By tp钱包官网下载安卓

- 2025-09-04 08:39:09

引言

在数字货币和去中心化技术的迅猛发展背景下,区块链技术的应用逐步深入各行各业。然而,怎样对区块链的效能进行合理的评估和标准化的衡量,成为了行业内外广泛关注的话题。本文将围绕区块链指标评价标准展开深入探讨,分析其在实际应用和学术研究中的重要性。

什么是区块链指标评价标准?

区块链指标评价标准是一套针对区块链系统进行评估和比较的量化标准。这些标准旨在衡量区块链网络的性能、安全性、可扩展性和其他关键特性。通过这些标准,开发者、投资者和用户能够更好地了解特定区块链系统的优势与劣势,进而做出明智的决策。

区块链指标的主要分类

区块链的指标通常可以分为以下几类,每一类都对应着特定的评价维度:

- 性能指标:包括交易速度、吞吐量、延迟等,体现了区块链网络处理交易的能力。

- 安全性能指标:涉及网络的抗攻击能力、数据隐私保护措施及共识机制的健壮性等。

- 可扩展性指标:评估技术在面对大量用户时的适应能力,包括链的大小、节点数量等。

- 经济效益指标:如交易费用、矿工奖励等,影响用户参与网络的积极性。

性能指标:速度与吞吐量

在区块链的性能指标中,交易速度和吞吐量是最为直观的两个指标。交易速度通常指的是每秒钟能够处理的交易数量,而吞吐量则是对整个网络在单位时间内可处理交易的能力的量化。

例如,比特币网络的交易处理速度较慢,通常在每秒7笔交易,而以太坊的处理能力则可达到每秒30笔左右。不过,随着技术的进步,越来越多的区块链项目采用了扩展层技术(Layer 2)来提高交易速度,在一定程度上缓解了这一问题。

安全性能指标:信任与抗攻击能力

安全性是区块链技术的核心基础,直接影响到其可信赖性。安全性能指标主要包括共识机制、网络去中心化程度及历史数据的不可篡改性等。

比如,证明工作量(PoW)机制被广泛应用于比特币网络,该机制通过计算复杂的数学题来获取新区块的权益。尽管这种方式有效提高了网络的安全性,但也引发了关于能耗和效率的辩论。相比之下,以太坊正在逐步向权益证明(PoS)机制过渡,虽然改进了能效,但在安全性和去中心化程度上仍需进一步评估。

可扩展性指标:适应未来需求

可扩展性是区块链长期发展所需考虑的重要因子。随着用户数量的激增,链上的交易需求也会大幅增加,若无足够的可扩展方案,网络将面临性能降低的问题。

当前,许多项目通过链下解决方案(如闪电网络、状态通道等)和分层技术(如子链、侧链)来提升可扩展性。例如,Polygon则利用侧链技术实现了与以太坊的高效连接,极大提升了交易速度。

经济效益指标:用户参与的动力

与其他指标相比,经济效益指标往往受到参与者的直接关注。交易费用、矿工奖励和代币价值等,均是用户参与网络的关键驱动力。

随着区块链技术的发展,不同项目对交易费用的设计有着显著差异。例如,某些平台采取动态调整机制,有助于在流量高峰期间仍能保持低费用。然而,过高的交易费用可能会阻止用户参与,这一点在以太坊网络中表现得尤为明显。

区块链评价标准的实用案例

为了更直观地理解区块链指标评价标准的重要性,这里列举几个实际案例来展示如何运用这些标准来评估区块链项目。

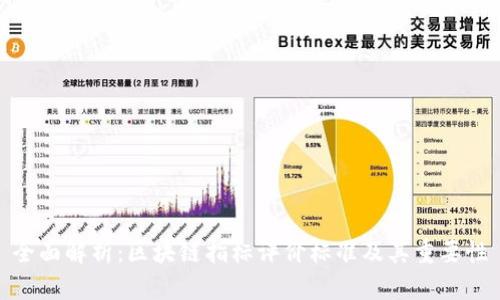

案例一:比特币的评估

作为最早的区块链项目,比特币的各项指标早已被大众广泛知晓。通过分析交易速度、安全性和经济效益,可以看出比特币网络的成功之处在于其成熟的安全机制和明确的经济模型。然而,其低吞吐量也是限制其应用场景的特定因素。

案例二:以太坊生态的崛起

与比特币不同,以太坊引入了智能合约概念,进一步丰富了区块链的应用形式。尽管以太坊在安全性上曾遭遇过攻击,但其可扩展性通过不断的技术迭代逐步得到改善。交易费用的问题也通过各种二层扩展方案得到缓解。

值得关注的未来趋势

随着区块链领域的发展,相关的指标评价标准也在不断演变。比如,集中化程度的监测、去信任化程度的量化等。未来,随着更多项目的创新与发展,我们将可能看到更为全面且符合行业需求的评估标准。

此外,区块链技术的合规性与监管标准逐渐成为各国政府关注的焦点。链上活动的透明度、安全性及合规性将有助于区块链技术在更大范围内的应用。

总结

区块链指标评价标准不仅为用户提供了选择和判断的依据,还促进了行业的技术迭代与发展。无论是对投资者、开发者还是普通用户而言,了解和掌握这些标准都是非常重要的。未来,随着技术的不断发展,我们期待看到更加成熟和完善的区块链评价体系,帮助我们更好地应对这个不断变化的数字时代。

通过本文的探讨,希望读者能够对区块链指标评价标准有更深刻的理解,并能够在实际操作中把握其重要性。对于区块链的未来,充满信心。